四国お遍路やってはいけない『禁止事項』をまとめてみました.

お遍路さんの禁止レベルの度合い順に『言い伝え』 → 『マナーレベル』 → 『絶対アカン』 を紹介致します.

四国遍路の禁止の『言い伝え』

四国お遍路の巡礼ではさまざまな『言い伝え』レベルの禁止事項や固有のお作法があります.それぞれ意味がありますので勉強していきましょう.

橋の上では杖を突かない

弘法大師様が十夜ヶ橋で野宿したという言い伝えがあります.橋の下でもしかしたら弘法大師様がお休みになっている可能性があるということで、橋の上では杖はついてはいけないということになっています.

杖の上部は握らない

金剛杖の上部のカクカクしたところの卒塔婆(そとば)は仏様のお体を示していますので掴んではいけません.カバーがかかっている金剛杖を購入すると、見たことがない人も多いと思いますが、カバーを外すと卒塔婆が現れます.カバーの下あたりを持つようにしましょう.

出鐘、戻り鐘はしない

鐘はお寺に入るときに撞き(つき)ます.帰りに鐘を撞くことを『出鐘』、『戻り鐘』といいます.出鐘=出金や死者を送る鐘を『でがね』と言ったり、もう1度最初からお参りし直すなどの意味があったりします.もし忘れた場合はスルーして、次のお寺さんで鐘を撞きましょう.

トイレにわげさや金剛杖を持ち込まない

巡礼中、トイレなど不浄なところには、 杖、菅笠、さんや袋、数珠、輪袈裟を持ち込まないようにしましょう.神聖なものなので持ち込んではいけないことになっています.菅笠は食事中も外しましょう.

トイレの前にある細い棚は” 杖、菅笠、さんや袋、輪袈裟”などを置いておく物置台です.

柄杓を使ったら柄を清める

手水場でお清めで使った柄杓の柄は残った水で清めます手.水場で心身を清めるお作法の流れの最後に、柄杓を縦にして、残ったお水で持った部分を水で清めます.このお作法は神社にお参りするときも同じですね.

合掌は手を叩かない

右手が仏様で左手が自分を表しています.両手を合わせることで仏様と一つになるという意味がありますので優しく合わせましょう.神社で神さまを拝むときにの「かしわで(柏手)」は両方の手のひらを打ち合わせて鳴らしますが、仏教のお参りでは手を鳴らしてはいけません.ちなみに、神道のお葬式の二拝二拍手一拝 の柏手は音を鳴らしてはいけないことになっています.

宿についたら、先ず金剛杖を洗う

金剛杖は弘法大師様の化身でもあります.神聖なものなので大事にするということと、清めるという意味があります.宿泊先のホテルや宿、宿坊に到着したらまずは金剛杖の地面に接触した杖先部分を洗い清めます.

もらい火はしない

他人のローソクの火を使ったり、他人から火をもらう行為を『もらい火』といい、他人の悪縁や災いをもらい受けることを意味します. 『もらい火』は縁起が悪いので、お寺の種火か持参したライターを使いましょう.火を息で吹き消す行為もやってはいけません.

お参りせず納経だけ

徳が下がりますね.お賽銭を入れないのも同じですね.

納経帳に手を加えてはいけない

例えば、各札所で頂いたおすがた(御影)を張り付けるや、お参りした日付を記入するなどをしてはいけません.最悪、納経を頂けなくなります.書いていいのは自分の名前と住所だけです.

お遍路のマナー

お遍路だけでなく、一般的な寺院のお参りでも知っておきたいマナーの紹介.一般常識に近い知識ですので子供たちにも伝え教えたいですね.

境内は左側通行

山門をくぐるときから左、時計周りで参拝するイメージになります.

読経は正面ではなく端で

少し時間がかかりますので譲り合いの精神を大事にしましょう.

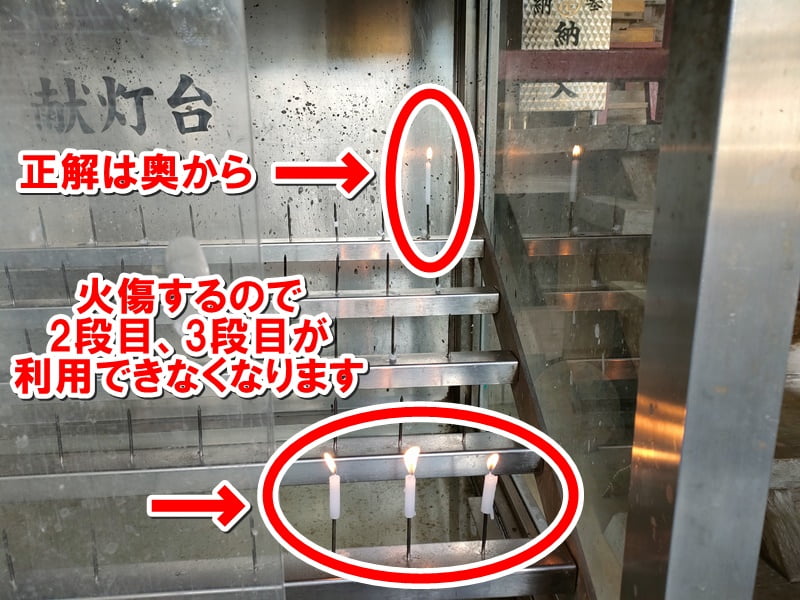

ローソクやお線香はできるだけ奥側から

ローソクは奥が側から、お線香は中心から外側に、できるだけたくさんの方が利用できるようにというのと、火傷しないよう他人を思いやる気持ちが大切です.

菅笠以外の帽子は参拝や納経所で脱ぐように

菅笠は正装なのでいいのですが、帽子は失礼になりますので脱ぐようにしましょう.ただし、雨の日は納経所での菅笠の取り扱いに注意です.他のお遍路さんの掛け軸やおいずる、納経帳に水滴を落としてしまうとたいへんなことになります.雨の日の納経所は菅笠を外してから入室しましょう.

鐘はできるだけ優しく撞く

鐘の音は仏様に届けるために撞きます.仏様は小さい音でも受け取ってくれますので、ご近所迷惑にならないようにしましょう.

お賽銭は投げ込まず、そっと入れる

お賽銭は気持ちですので必ずいくらかはしましょう. お賽銭を全くしないということは『気持ちがない』ということなります. 感謝やお礼の気持ちですので、投げずにそっと入れるのが礼儀になります.

お接待を受けたときの納札は願い事を書かない

お接待を受けた時の返礼として渡す納札(おさめふだ)は裏側に書く願い事を書いてはいけません. お願いするのはお参りしたときの仏様にします. お接待を施して下さる”人”にお願い事をするというのはおかしいので『お接待を受けたときの納札は願い事を書かない』というマナーになっています.

絶対的なお遍路ルールはありませんが、『徳を積む』旅なので一般的なマナーを守りながらお参りすることが真の『お遍路さん』との個人的な認識でございます.

お賽銭なしのお参り

お賽銭に相場はない、お参りは気持ち『心』といいます. しかし、令和の現代で『心の気持ちが0円』というのはなかなかないですよね. どんなに苦しくとも、何かしらのお願いをするには、自分のできる範囲の心づけ『お賽銭』があったほうがご利益があるような気がします. ほんの少しでもいいので自分の身を切る行為が自分の願い事に繋がるような気がします.

納経所で両替のお願い

納経所で両替をお願いされている方のお気持ちはすごく分かります. お寺さんによっては受けて頂ける、きっぱりお断りされる、両替機を準備されたいえるなど、三者三様の対応です. 小銭を作るためには途中コンビニなどで頻繁に買い物するなどの方法しかありません. 逆に言うと、気軽に行けるお遍路さんなので事前に一定の量を準備しておくのがベストなのでしょう.

※「硬貨取扱料金」という硬貨51枚以上の両替は手数料が必要になったことで、22年1月17日から事情が少し変わりました.全国の寺院で困っているお賽銭の両替手数料問題です.両替を受け付けているお寺さんはむしろ喜ばれるようになっています.

絶対あかん

言い伝えやマナーを超え、『絶対してはいけない』ことの念押しです

タバコ

タバコはあかん.火事になったらたいへんです.参拝の間は我慢しましょう.

協力金の駐車代未払い

駐車場代(協力金)は金は必ず支払いましょう.徳を積む旅ですからね.

4)十善戒(じゅぜんかい)

日々の生活で実践し、仏の教えを体感する10の項目です.やるべきことなので、やるべきことの逆説的にやってはいけない項目としてとらえて頂ければと思います.

不殺生(ふせっしょう)

あらゆる生命を尊重し、生き物を殺してはいけません.

不偸盗(ふちゅうとう)

他人のものを尊重する.与えられていない物を自分のものにしてはいけません.

不邪淫(ふじゃいん)

お互いに尊重しあい、正しくない性関係を結んではいけません.

不妄語(ふもうご)

正直に話すことが基本です.嘘や偽りの言葉を言ってはいけません.

不綺語(ふきご)

よく考えて話すこと、無意味で心にもない言葉を言ってはいけません.

不悪口(ふあっく)

他人を誹謗や中傷する言葉を言ってはいけません.優しい言葉を使いましょう.

不両舌(ふりょうぜつ)

他人を仲違いさせることを言ってはいけません.思いやりのある言葉を使いましょう.

不慳貪(ふけんどん)

物惜しみをしたり、欲張ってはいけません.惜しみなく、施しをしましょう.

不瞋恚(ふしんに)

どんな時も、どんな事にも怒ってはなりません.にこやかに暮らしましょう.

不邪見(ふじゃけん)

正しい考えを持ち、不正な考えを起こしてはいけません.正しく物事を判断しましょう.

コメント

[…] 少し進むと、杖無し橋があり、”橋では金剛杖を突いてはいけない”お遍路のお作法になります. […]

[…] 知らないと、ついやってしまいがちな「タブー集」も一読しておくといいでしょう。 […]

[…] よって、本堂と大師堂にお経を唱えずに、御朱印だけ頂くというのはお遍路さんのマナー違反となります.四国お遍路で御朱印を頂く『納経帳』には日付が入っていません. また、『重ね印』といいまして、2度、3度と巡礼を重ね、納経帳に参拝の回数だけ印が重ねるという方法もとることができます.朱印で真っ赤な納経帳をお持ちの参拝者はそれだけ徳を積まれているということになります. […]

[…] 出鐘、戻り鐘を気にする方は大師堂をスルーしてからのこ鐘を打ちましょう […]

[…] ます. ちなみにですが、自分で日付を入れるなど、納経帳に手を加えること自体がお遍路のマナー違反になります.最悪、納経を受けられなくなりこともあるようですので注意しましょ […]

[…] お賽銭はお遍路の必須品といってもいいでしょう.お賽銭なしのお参りはお遍路さんのマナー違反になります.少なくとも1つのお寺さんにつき、本堂と大師堂の2か所で使うお賽銭が必要 […]